|

Im folgenden habe ich einige Informationen zum Schwarzstorch aus dem Artenhilfskonzept für den

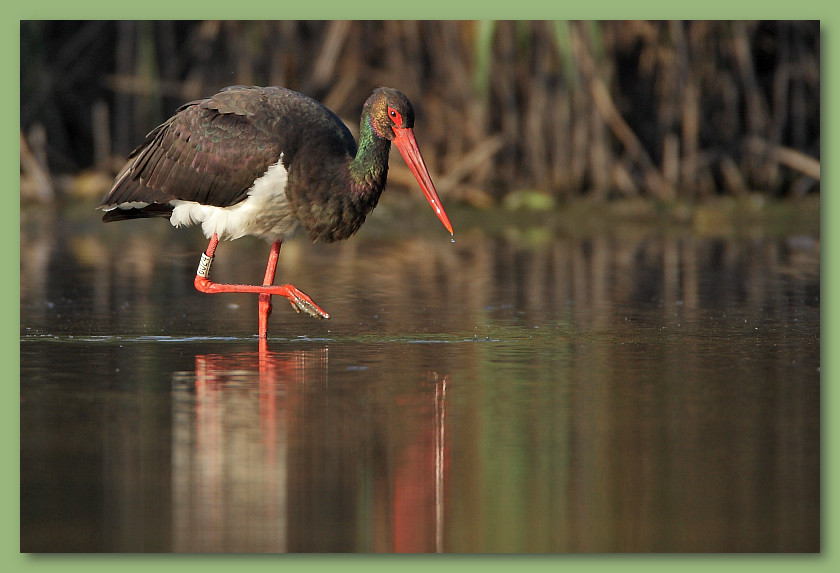

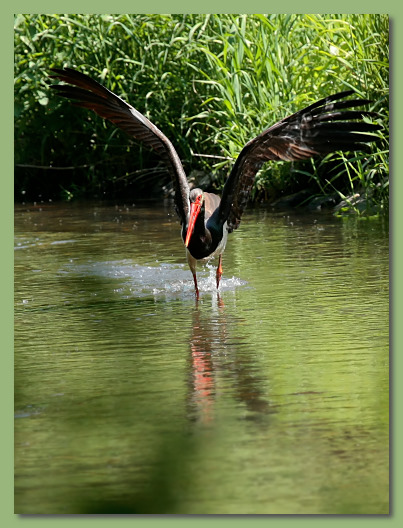

Schwarzstorch in Hessen (24.02.2012 Abgestimmte und aktualisierte Fassung) zusammengefasst. Hier kann das Dokument vollständig nachgesen werden Staatliche Vogelschutzwarte für Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland Institut für angewandte Vogelkunde Für Sachsen exestiert ein solches Dokument nicht. Aussehen Der Schwarzstorch ist etwas kleiner und meist scheuer als der Weißstorch, hat aber eine ähnliche äußere Gestalt. Kopf, Hals, obere Brust und die gesamte Oberseite sind schwarz gefärbt und haben einen grünlichen bis violetten Metallglanz. Besonders an den Kopfseiten und am Hinterhals schillert das Gefieder purpurn. Weiß davon abgesetzt sind die übrige Brust, Bauch, Unterschwanzdeckfedern und die im Flug von unten zu sehenden Achselfedern. Seine Halsfedern sind nur wenig verlängert und nicht wie die des Weißstorchs zugespitzt. Der Schwarzstorch erreicht im Stand eine Länge von 1m. Mit einer Flügelspannweite von 1,75 bis 2 m Metern gehört er zu den größten heimischen Vögeln. Sein Flug ist sehr wendig, mit seinen breiten Flügeln kann er sehr gut zwischen Bäumen manövrieren und sich in kleinen Kreisen emporschrauben. Männchen und Weibchen sind äußerlich nicht zu unterscheiden. Der lange Schnabel und die langen Watbeine sind blutrot. Solange die Jungen noch klein sind, tragen sie ein weißes Dunenkleid. Sie haben einen gelben Schnabel und hellrosa Füße. Im späteren Jugendkleid sind die Jungvögel oberseits matter grünlich schwarz als die Altvögel, während Schnabel und Beine graugrün sind. (Quelle: BfN; http://www.natursportinfo.de/15162.html) Adulter Schwarzstorch mit der Ringnummer 6024. Er wurde am 5.6.2003 in Doubice (District Decín) beringt.

Adulter Schwarzstorch.

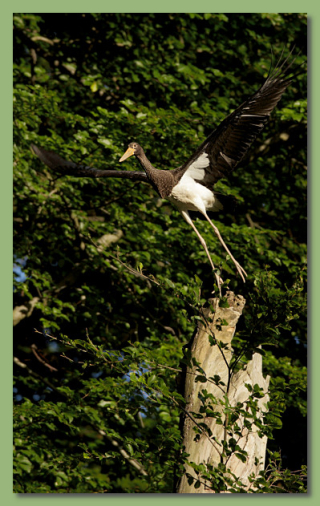

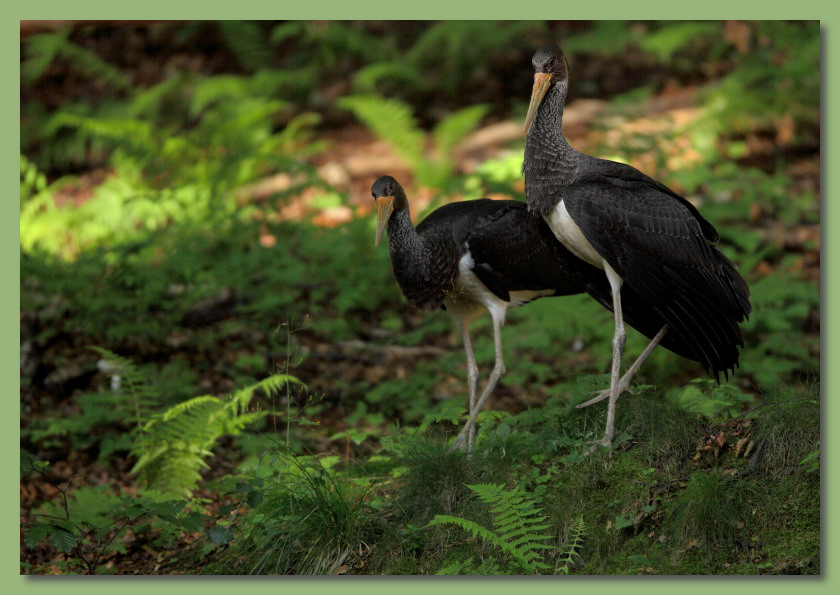

Verhalten Der Schwarzstorch ist tagaktiv und sehr revier- und horstgebietstreu. Im Brutgebiet lebt er eher unauffällig und ist weniger gesellig als der Weißstorch. Die oft großen Entfernungen zwischen Brut- und Nahrungsplatz werden durch ausdauerndes Thermiksegeln mit anschließenden Langstreckengleitflügen äußerst energieeffizient überwunden. Der direkte Anflug zum Horst findet oft unterhalb des Kronendachs statt, wobei der Schwarzstorch im Hinblick auf seine Größe auffallend gut zwischen Ästen und Stämmen navigiert. Wo vorhanden, werden gerne Rückegassen als Anflugschneise zum Horststandort genutzt. Die Jungvögel halten sich nach dem Ausfliegen einige Zeit überwiegend am Boden in Horstnähe auf, wo sie übersichtliche und offene Waldabschnitte benötigen, um Bodenprädatoren rechtzeitig ausweichen zu können. Mindesten zwei-drei Wochen kehren sie regelmäßig zur Fütterung und zum schlafen zum Horst zurück. Ähnlich dem Weißstorch begrüßt der Schwarzstorch seinen Partner mit einem heftigem, zwei- bis dreimaligem Kopfschütteln am Horst. Gleichzeitig sträubt er Hals- und Kopfgefieder, hebt im Liegen die Flügel leicht an und stellt seine Schwanzfedern auf. Beide Partner verbeugen sich im Stehen voreinander und zeigen sich in auffälliger Art und Weise ihre gespreizten, weißen Unterschwanzfedern. Dieses Verhalten wird auch als "Flaggen" bezeichnet. In dieser Weise begrüßen sich Männchen und Weibchen, wenn sie sich zum Brüten ablösen oder wenn einer der beiden von der Nahrungssuche wiederkehrt. Die Größe des Aktionsraumes von Schwarzstorchpaaren wurde im Rahmen einer Satellitentelemetrie-Studie ermittelt. Demnach befinden sich 55 % der Aufenthaltsorte innerhalb eines Radius von 10 km, 34 % in Entfer- nungen von 10 bis 20 km und 11 % sogar mehr als 20 km um den Horststandort. Junge Schwarzstörche.

|

Vorkommen und Bestände in Europa In Europa erstreckt sich das Brutareal im Norden über die baltischen Länder, in Russland nordwärts bis Leningrad. Regelmäßige Vorkommen in Finnland und Schweden sind erloschen. Im Südwesten Europas kommen Schwarzstörche bis Serbien, Kroatien, Mazedonien, Albanien und Nordgriechenland vor. Neuerdings sind Bruten in Norditalien bekannt geworden. Den Schwerpunkt der europäischen Verbreitung (3.800-4.580 Paare) bildet ein Gebiet östlich der Ostsee, das Weißrussland, Polen und das Baltikum umfasst. Mit 1.200-1.300 Brutpaaren und einer maximalen Siedlungsdichte von 8,4 BP/100 km² beherbergt Lettland ca. 10 % des Weltbestandes. In Deutschland wurde der Bestand (2008) auf 500-560 Brutpaare geschätzt. Junge Schwarzstörche auf Nahrungssuche.  Bruterfolg Wie bei anderen Großvogelarten unterliegt der Bruterfolg auch beim Schwarzstorch aufgrund von extremen Wetterbedingungen mitunter beträchtlichen jährlichen Schwankungen. Der Bruterfolg aller Paare schwankt nach allgemeinem Forschungsstand zwischen 1,1 und 2,9 Jungen. Adulter Schwarzstorch am 7.4.2014.

Zug Wie Weißstörche sind sie Langstreckenzieher, die vor allem im tropischen Westafrika überwintern. Als thermikabhängiger Zugvogel meidet der europäische Schwarzstorch beim Heim- und Wegzug meist das Mittelmeer. Sie nutzen Strecken über italienische Mittelmeerinseln und über die Meerenge zwischen Calabrien und Sizilien (Straße von Messina) für eine Mittel- meerüberquerung nach Tunesien oder Libyen. Mittelmeerüberquerungen über Griechenland, die Inseln der Ägäis und Kreta sind seltener. Schwarzstörche gehören zu den typischen Schmalfrontziehern, die vorrangig die beiden traditionellen Landbrücken nutzen. Der Wegzug der Störche aus ihren Bruträumen beginnt Mitte August mit dem Abzug der Jungstörche und dauert bis Ende September. Innerhalb der Zugscheidengebiete kommt es vor, dass sowohl Partner als auch Geschwister unterschiedliche Routen wählen. Die Zugleistungen beim Wegzug liegen zwischen 100 und 250 Tageskilometern mit Tagesmaximalstrecken von über 500 Kilometern. Der Heimzug erfolgt etwas zügiger. Ab Mitte März treffen die ersten mitteleuropäischen Störche wieder im Brutgebiet ein. Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Schwarzstorch Junge Schwarzstörche bei gemeinsamen Flug- und Landeübungen.

Störungen Der Schwarzstorch ist im näheren Umfeld des Horstes meist sehr scheu und störungsempfindlich. Störungen durch Erholungssuchende, Jagdausübung oder Forstarbeiten im Horstumfeld während der Brutzeit können daher zu Brutverlusten führen. Weithin erfolgen Störungen auch in den Nahrungsrevieren des Schwarzstorchs. In vielen Flusstälern verlaufen Radwege, die häufig stark frequentiert sind. Viele zur Nahrungssuche genutzte Fließgewässer, vor allem entlang der Mittelläufe, werden auch als Angelgewässer genutzt, wobei auch eine extensive Nutzung z.B. im Rahmen des Fliegenfischens zu Störun- gen führen kann, da schon die Anwesenheit nur eines Fischers ausreicht, um einen Störreiz zu induzieren. Junge Schwarzstörche.

Habitatveränderung und -vernichtung Neben direkter Störung und Verfolgung stellen Veränderungen des Brut- und Nahrungshabitats einen weiteren wesentlichen Komplex von Gefährdungsfaktoren dar. Wo infolge einer flächigen, intensiven forstlichen Nutzung ausreichend alte oder zur Horstanlage besonders geeignete Bäume und störungsarme Bereiche ohne regelmäßig frequentierte Waldwege fehlen, ist eine langfristige, erfolgreiche Ansiedlung des Schwarzstorches wenig wahrscheinlich. Die langfristige Intensivierung der landwirtschaftlichen Nutzung einhergehend mit der Entwässerung vieler Bereiche führte im letzten Jahrhundert zudem zur Vernichtung vieler Nahrungshabitate. Junger Schwarzstorch nach dem Bad.  Direkte Verluste Ein immer noch großer Gefährdungsfaktor ist die direkte Verfolgung durch den Menschen. Direkte Individuenverluste entstehen durch illegale Abschüsse auf dem Zug, aber in Einzelfällen auch im Brutgebiet. Von größerer Tragweite sind allerdings die Verfolgungs- verluste auf dem Zug und in den Überwinterungsgebieten. Auch Todesfälle infolge von Kollisionen mit Stromleitungen oder durch Stromschlag bei der Rast auf Strommasten sowie an Windenergieanlagen sind zu den direkten Verlusten zu zählen. Vereinzelte Hinweise und Vermutungen lassen darauf schließen, dass es zu Brutverlusten durch Waschbär und Marder kommen kann. Belegt ist dies zwar nur in wenigen Fällen, doch sollte diese mögliche Gefährdungsursache genauer untersucht werden. Abhilfe können Metallmanschetten an den Horstbäumen schaffen, die nicht überklettert werden können. In Ergänzung zu der zeitlich befristeten 300 m-Zone zum Schutz vor Beunruhigung zur Brutzeit sehen z.B. die Regelungen in Brandenburg eine 100- bzw. 150 m-Schutzzone vor, in der ganzjährig auf jegliche strukturverändernde Maßnahmen zu verzichten ist. Dabei darf insbesondere das Horstumfeld nicht durch Holzeinschlag verändert werden. Ebenso muss der Bau von Wegen und Entwässerungsgräben vollständig unterbleiben. Die Naturschutz-Leitlinie von Hessen-Forst führt daher im Hinblick auf den Schwarzstorch im engen Horstbereich von 50 m ein absolutes Einschlagsverbot bekannter Horstbäume (auch nach Horstabsturz oder mehrjähriger Nutzung eines Ausweichhorstes) und eine Wahrung des Bestandscharakters sowie im Radius von 300 m die Vermeidung von Störungen in der Zeit von Anfang März bis Ende August durch Betriebsarbeiten und Jagdausübung auf. Falls sich die Bedingungen in den Zug-, Rast- und Überwinterungsgebieten nicht verschlechtern und ausreichend Ruhezonen im Wald mit geeigneten alten Horstbäumen erhalten bleiben, ist mit einer weiteren Bestandszunahme des Schwarzstorchs zu rechnen. Junge Schwarzstörche.

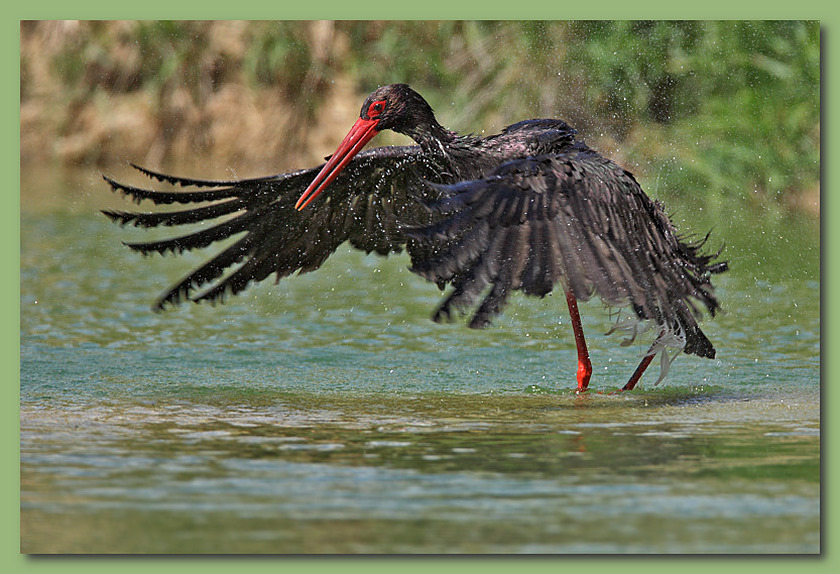

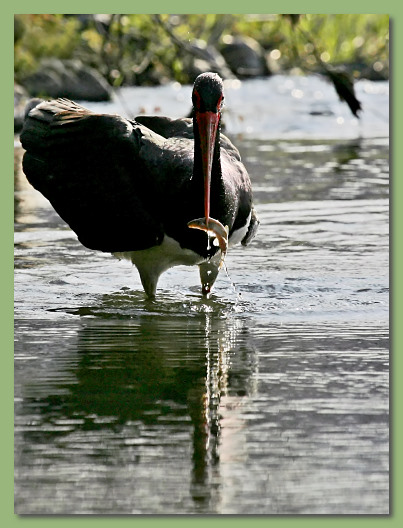

Gefiederpflege Was die Pflege des metallisch glänzenden Gefieders betrifft, ist der Schwarzstorch äußerst penibel. Er badet gern und ausgiebig, taucht dabei mit dem ganzen Körper ins Wasser ein, um sich zu reinigen. Unter Schwarzstörchen hilft man sich auch gegenseitig bei der Gefiederpflege.(Quelle: BfN; http://www.natursportinfo.de/15162.html) Adulter Schwarzstorch beim baden.

Nahrung Der Schwarzstorch ernährt sich hauptsächlich von Wasserinsekten und deren Larven, kleinen Fischen, Fröschen und Molchen. Er sucht seine Nahrung in einem Umkreis von bis über 10 km um den Horst herum, vor allem im flachen Wasser von Bächen und Teichen sowie in Feuchtwiesen. Auch Mäuse, Schnecken und Würmer gehören auf seinen Speisezettel. Immer wieder frisst er faserige Pflanzen, die vor allem der Gewöllbildung dienen.(Quelle: BfN; http://www.natursportinfo.de/15162.html) Adulter Schwarzstorch bei der Nahrungssuche.

Empfehlungen zum Schutz und zur Förderung der Art: -Schaffen eines Netzwerks geeigneter Brut- und Nahrungsgebiete. -Fernhaltung von Störungen im Horstumfeld (etwa 300m) im Zeitraum von Anfang März bis Ende August (Regelungen für Forstarbeiten und Jagd). -Sperren von Waldwegen während der Brutzeit. -Erhaltung des Gebietscharakters und der Waldstruktur in unmittelbarer Horstnähe. -Erhalten von Altbäumen als Horstplatz so wie von stehendem Totholz im direkten Horstumfeld als Ruheplatz. -Offenhaltung von Waldwiesen durch extensive Nutzung. -Keine Stacheldrähte an Viehweiden und über Fließgewässern. -Schaffung von Gewässerrandstreifen und Verbesserung der hydrologischen Situation. -Erhöhung der Anzahl von Kleingewässern im Brutgebiet. -Entschärfung von Stromleitungen (Erdverkabelung) sowie die Isolation gefährlicher Masttypen. -Berücksichtigung von Schwarzstorchvorkommen bei der Planung von Windkraftanlagenstandorten. -Öffentlichkeitsarbeit durch Information. -Verhinderung der Zunahme menschlicher Störungen in Brutrevieren (z.B. durch Freizeitnutzung). -Entwicklung eines landesweiten Horstbetreuernetzes. Quelle:http://life-soonwald.de/

|